我的恩师周剑先生

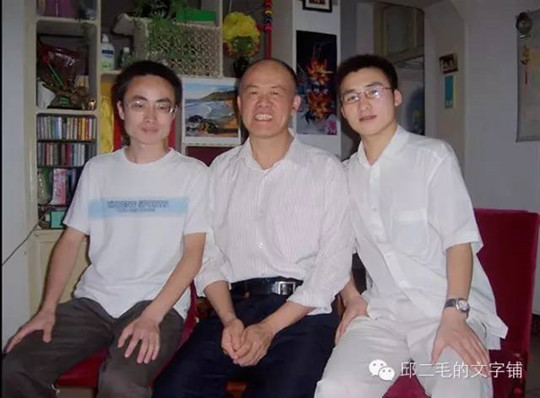

中为周剑教授,右为本文作者,左为作者上铺兄弟老赵。

文/邱春艳(邱二毛)

二毛注:此为旧文,写于2014年12月。

我的恩师周剑先生,不是大师,亦非名家,他教给学生的,并非高深的学问,而是学生通过努力就能够做到的。先生所做的,似乎只是尽了一个老师的本分而已,但于我而言,这样的本分带来的却是永远的激励和温暖。

我失去恩师周剑先生已经八年了。八年前的冬天,我毕业离开大学校园,而恩师却以一种近乎秘密的方式离开了这个世界。没有讣告,没有追悼会和告别仪式 ——时至今日,我竟然不知恩师生于何时,卒于何日(当时没想到他会这么快离开,以为还有很多机会去了解)。病重期间,恩师特意叮嘱师母:除了最亲的亲属外,不要通知任何人,尤其是他在外工作的学生——他担心学生回来看他而耽误工作。

恩师去世后,学校领导曾经希望我写一篇纪念文章,我也早有此意,可是一晃八年过去,却始终难以成文。生活和工作中,我写过不少人,抒过不少情,自以为写人物是自己擅长的事。但唯有面对恩师,总是想起来有太多要写,下笔时却一字难落——我实在不知道该怎样写,才配得上他给我的激励和温暖。 这是怎样的一个老师?!

【1】

我的大学是一所师范院校,所学的新闻专业当时挂靠在文学院。刚进校不久,就听说文学院有一个教授写作学的老师特别好,他的课很受欢迎。在彼时素有“逃课之王”的我看来,新闻学本身就没什么好学的,写作更是“无学”之学,全靠自己的实践和领悟,再好的老师,能教出什么花来?还不如自己闷头读书搞创作。因此,当大一下学期写作学课程开课时,我正像往常一样苦苦思索怎样逃掉这门课而又不被老师发现。

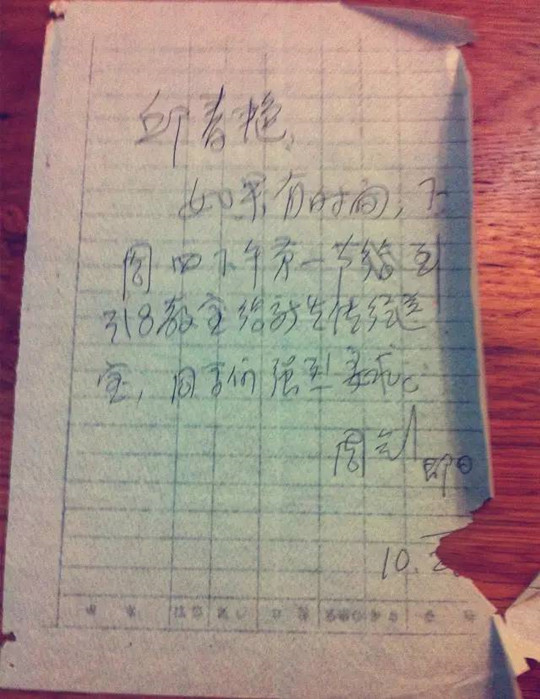

这时,一个惊人的消息传来:写作学老师周剑教授宣布,凡是在省级刊物发表过文章的学生,写作学课程结束时可以免试获优等成绩,凡是在国家级刊物发表过文章的学生,写作学课程可以免修!得知这一消息,我顿时觉得喜从天降,激动不已——按照这一规则,我可以免修。但静下心来,我又对这位未见面的周教授十分钦佩:在我们这样的二三流大学里,许多老师都靠点名来支撑课堂上座率。

他竟然出台这样对自己“不利”的规则,在魄力和气度上就已胜过其他老师。这样的魄力和气度也吊起了我上课的胃口:越是有这样的规则,越想去看看这位老师是何方神圣,看看他如何讲课。

就这样,带着敬意和好奇,我走进了周剑先生的课堂。

初次见面,大家就被先生与众不同的气质吸引。他上身穿一件白衬衣,下穿一条老式的确良面料的蓝色裤子,脚穿一双老式军绿色“解放鞋”。看他这身衣着打扮,仿佛置身于二十世纪八十年代。他身材瘦高,面容清瘦,精神矍铄,走起路来脚下生风,脚步轻盈而快速。说话亲和而有力,时常带着笑容。在未深交之前,先生带给我们的直观印象是:一身和气,两袖清风。

与衣着的“土”相比,先生的思想和教法很摩登。

先生的教法带有很浓的“实用主义”色彩,重应用,重实践。名为写作学,但先生不仅教怎么写,还教怎么说。他说,当代社会,光会说不会写不行,光会写不会说更不行,教师行业和新闻行业更是如此。在他的课堂上,每次讲课前都安排两个学生上台演讲3至5分钟。一年下来,学生们的演说能力都有较大幅度提升。

写作方面,先生在注重学生基本功的基础上,鼓励学生多写多练,在“实战中”提升写作水平。课堂上,他一方面强调阅读的基础作用,用名家的经历鼓励大家课外要读万卷书,积淀深厚的文学素养。另一方面,他从最基本的校对知识讲起,教授各种实用文体的写作方法和技巧。

先生注重实践,鼓励学生们积极投稿,并教给学生们投稿的态度和技巧。在他看来,写作是一件很严谨的事。写作投稿的第一条就是要认真,只有建立在认真态度上的写作才是对编辑的尊重。文章内容、形式的讲究,包括正确使用文字、标点,处处都要一丝不苟。

他引用王蒙的话来告诫学生:“只有尊重出版者的劳动,尊重自己的写作与投稿,亦即懂得‘自重’的投稿人,才有权要求编辑人员的尊重。”又引用叶圣陶的话来强调写稿要特别认真:“写成功的虽然不一定是杰作,可是写作时要像大作家制作他的杰作那样认真。这种习惯养成了是终身受用的,这样训练过来的手腕才是最能干、最坚强的手腕。”

对于投稿技巧,先生也颇有心得。

“要做好写作决策。一方面要了解报刊台的风格需要,一方面也要估量自己的写作条件与写作能力,从而有的放失。”

“路子不妨宽一点。从文体上讲,不要拘泥于某一种;从篇幅上讲,首先不要贪大,不妨打游击战,搞豆腐块,写补白稿,慢慢探路子;从投向上讲,不要胆小,认为自己上不了中央报刊,事实上许多大学生上了;另一方面也不要瞧不起地方报刊、校报、校台以至于黑板报。许多大作家都是从给黑板报写稿起步的。”

对于像我这样已有一定基础和经验的学生,他更是倾尽全力指导和鼓励。那段时间,在先生的鼓励和稿费的引诱双重“刺激”下,我的写作进入“高产期”,每学期在省级以上报刊发表文章近10万字。每当我有文章发表,都第一时间向先生报喜,先生虽然十分高兴,但却并不“满意”。

“不满意”缘于他对整个文学院学生前景的担忧:“像我们这样的非重点院校毕业生,没有学校的名牌效应,个人就必须得有一技之长才有竞争力。文学院的学生就是吃写作这碗饭的,就应该把能说会写作为自己的杀手锏。英雄不问出处,在写作水平硬杠杠面前,名校和非名校并无区别。三流大学的学生如果有一流的写作水平,照样比一流大学的只有三流写作水平的学生更有竞争力。不管时代怎么变,能说会写的人才绝不会没饭吃。咱们文学院学生的创作状况不能是一枝独秀,而是要满园花开。”

现在想来,先生对于我们的学校在整个大学体系中的竞争力是有着清醒地认识的,对学生出路的考虑也是科学合理的。

为了让一枝独秀变成满园花开,先生为之倾尽心血。在文学院刚成立时,他就倡导成立了学生科研创作小组,自己担任指导老师,再指定两名写作骨干担任组长。组员则是开放性的,凡是对写作感兴趣的学生均可参加。小组专门设置了创作信箱,接收组员的文章后,帮助其修改,并联系投稿发表等。我和我的好友、中文系的老赵有幸担任组长,承担起了帮助组员修改文章、联系投稿的重任。

文学院的学生,大多数都有一个“作家梦”,加之先生的鼓励,向创作信箱投稿的学生很多,我和老赵每天定时开启信箱,对于达不到发表水平的稿件,帮助修改,或提出意见建议;有发表可能的,指出投稿方向或帮忙联系投稿发表。虽然费时费力,但每每看到组员的文章经过我们修改或帮助后得以发表时,我们内心充满了帮助人的快感。加之能够利用“职务便利”经常得到先生的教诲,我们忙并快乐着,每次开启信箱时都十分期待。

为鼓励大家积极创作,在先生的极力主张下,文学院曾经出台了一项激励制度:学生凡是在公开出版的报刊上发表文章的,凭稿费单给予相应的奖励,稿费多少,学院再奖励多少。后来大约是因为文学院学生创作水平普遍有所提升,公开发表文章的人次不断增加,文学院的财力不堪重负,不得不终止了这项制度。

在先生的努力下,文学院学生的创作形成良性循环:学生发表作品越多,越对写作有兴趣,越有兴趣就写得越好,写得越好,就发表得越多。虽然没有满园花开,却也比较充分地挖掘了学生们的创作潜力。

【2】

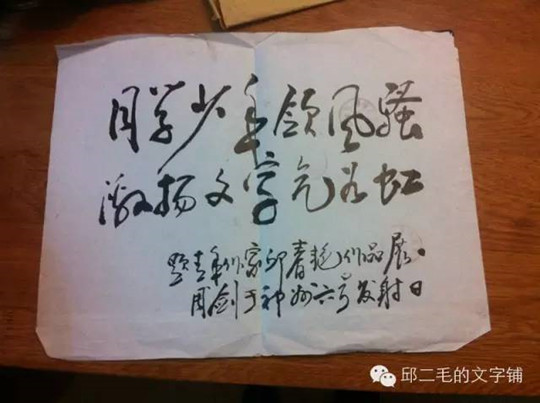

为了发挥身边榜样的激励作用,先生不遗余力地鼓励我创作,也不遗余力地宣传我的创作成果,并让我跨班级跨年级界别作“巡回讲座”,不时为同学们们讲授写作和投稿经验。毕业前夕,在先生的极力主张下,文学院为我举报个人文学作品展,先生欣然题字:“同学少年领风骚,激扬文字气为宏——题青年作家邱春艳作品展”。

虽然那时我发表的文学作品已不少,但对于“作家”这个称呼还是有些惴惴,一些老师也对“青年作家”的叫法颇有异议:不就是发表了些文章么,怎么说也还是个学生呢……

先生对此不以为然:“自古文才出少年。谁也没有规定学生就不能是作家。这年头,许多专职作家顶着‘作家’的头衔,几年甚至十几年都写不出什么作品,白白可惜了作家的名头。相比之下,我们的邱春艳在学生时代就已经发表了数量质量都很可观的文学作品,太应该叫作家了!”

大三下学期,我提前写好了毕业论文,请先生指导。先生觉得论文上乘,可在本校的学报发表。当时学报有一条不成文的规定,学生要发表学术论文,至少需要两名以上教授推荐。先生不仅自己为我写了一整页的推荐语,还找到另外两名文学院教授向学报推荐。但学报编辑部认为先生推荐太多(为鼓励学生科研,先生每年都向学报推荐学生论文),因而没有采用。

先生得知后,替我“鸣不平”,在我的论文后面写下大红批语:“论文上乘。因有人说本人推荐太多,故本校学报将此文拒之门外,实在是没有眼力。”后来,我的论文在外省一所大学的学报发表,证实了先生的判断。先生以为,在当今学术刊物普遍注重作者学历资历的大环境下,本科生发表学术论文非常不易。作为文学院毕业论文答辩委员会的核心成员,他根据自己的权限作出规定,凡是他指导的毕业论文,如果能在省级以上学术期刊公开发表,可免答辩。得益于先生的这一“规定”,我的毕业论文免答辩。

先生的品行学识是众所周知的,但偶尔也有学生好奇,问他:你是教写作的,你都写了些什么作品呢?这时候,先生不得已提及他已经完成的一个目标:在中国的每一个省份的其中一本知名刊物上至少发表一篇文章。除此之外,他还编写了多部教材和书籍。他主编的《写作教程》是全国高等师范院校写作课程的指定教材。

纸上得来终觉浅。先生最令人佩服的地方,是他的开阔眼界和在实际写作应用中的独特角度。

大三下学期,原黄冈中学校长汪立丰调任我校(黄冈师范学院)副院长。先生敏锐地意识到,这给我们学生带来了一个采访写作的绝佳锻炼机会。在他看来,一边是大名鼎鼎的黄冈中学的原校长,一边是黄冈师范学院的副院长,这样的身份本身就蕴含着较大的采访价值。但用什么话题把这两种身份“串联”起来呢?先生有高招:就谈师范生的就业发展问题——从黄冈中学校长的身份谈中学教育需要什么样的老师,再从黄冈师范学院副院长的身份谈师范教育应培养什么样的学生。简直是天衣无缝!我们不禁为先生的独特思路拍案叫绝。

先生还了解到,汪院长向来低调,在黄冈中学担任校长时很少接受媒体采访。“你们几个学生直接去采访他,估计他不会答应。但他为人谦虚,善于听取意见建议,你们若以学生代表反应问题的名义前去拜访,他一定会热情接待。见面之后,你们再把采访题目和盘托出。这个题目不是宣传他个人,对黄冈中学、黄冈师范学院乃至于全国的师范教育都有一定积极意义,他一定会乐于接受采访的。”

有了先生的锦囊妙计,我和中文系的三个学生底气十足依计而行。果然不出先生所料,汪院长听完我们的选题之后,侃侃而谈两个小时后仍意犹未尽。我们根据访谈写成一篇半理论半实务的稿件:《师范生走向成功的四条路径——访黄冈师范学院副院长、原黄冈中学校长汪立丰》。不久,这篇文章就刊登在全国中文核心期刊《中国青年研究》杂志上。文章刊登后,可谓皆大欢喜——黄冈中学很高兴,黄冈师范学院很高兴,汪院长很高兴。当然,最高兴的还是先生和我们。

另一个事例是,先生帮忙修改的我们学校的简介简直可视为一个绝佳的广告创意。在全国来看,一个不容否定的事实是,黄冈中学名声在外,黄冈师范学院却是籍籍无名。但另一个鲜为人知的事实是:黄冈中学的一大批中坚和骨干教师包括多任校长都是黄冈师范学院毕业的(之前提到的汪院长便是)。学校宣传部在做学校简介时就想把这一点写进去。但如何写才能既形象又容易被人接受?宣传部工作人员苦苦思索而不得其要领。

最后,他们决定请高人出山——找到了先生帮忙。先生用三两句话介绍了黄冈中学的成就和黄冈中学名师大多都“产”自黄师的事实,然后用一个“迷”巧妙地解决了问题:慕名而来的参观者感慨地说:“黄冈中学和黄冈的基础教育是个谜,谜底就在黄冈师范学院”。 至今,学校的简介中仍然沿用着先生增添的这几句神来之笔。

【3】

大四那年夏天,得益于在校期间发表的众多作品,我很顺利地进入北京一家媒体工作。在去北京的前一天,先生拉着我和中文系的老赵合影。

我想送他点礼物作为纪念,思来想去,最后把自己在大学期间发表的所有作品复印装订成册送给他,没想到他高兴得像孩子一样。他嘱咐我以后在报社印了名片之后一定要寄给他一张,“如果是有相片的那种名片就更好了。”他说。

等到了单位稳定下来,我在印制名片后的第一时间给先生写了一封信,并寄去我在报社的名片,但是却未能满足先生的心愿——我们单位的名片上没有照片。

当年国庆,我带着我的作品和北京烤鸭兴匆匆地回湖北去看望先生,给我开门的却是先生的邻居。见我有些诧异,她解释道,周老师生病住院了,他的爱人长期卧病在床,几乎不能起身,所以只能把钥匙交给邻居保管,遇到客人探访就让邻居帮忙开门。

在先生安静的房间里,一张写字桌上摆放着我的作品复印件。靠桌的墙上贴着一张没有照片的名片——正是我寄给先生的那一张。

卧病在床的师母此刻并不知道先生是什么病,只是告诉我他住院了。“正在检查,可能很快就会回来。”她这样说的时候还很乐观。

回京后不久,我打电话到先生家里,询问先生的病情。得到的却是一个晴天霹雳:先生患的是肺癌,已转到武汉住院治疗。

当我把这个坏消息告诉老赵时,才发现他跟我一样地不知所措:“我们能为他做点什么呢?”

我想回湖北看看先生,师母却不肯告诉我先生具体住院的医院。说是先生特意交代的——不让学生们回去探望,免得耽误工作。

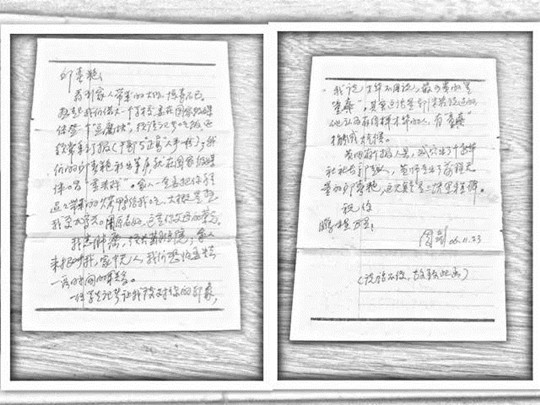

那一年11月的一天,我收到先生寄来的信——

邱春艳:

看到家人带来的大作,惊喜不已。想起我们偌大一个学校要在国家媒体登一个“豆腐块”,须请记者吃饭,还须常年定报(干部与“正高”人手一分);我们的邱春艳初出茅庐,就在国家媒体唱“重头戏”。家人一定要把你千里迢迢带来的烤鸭给我吃,大概是想我更加高兴。用原名好,这是你父母的荣光。

我患肺癌,须长期住院;家人来招呼我,家中无人,我们恐怕要失去一段时间的联系。

一位学生记者让我谈对你的印象,我说才华不用说,最可贵的是“童真”,其实这话是郭沫若说过的,他认为有同样才华的人,有“童真”才能成大气候。

黄冈有个报人县,武穴出了个新华社社长郭超人,黄师走出了前程无量的邱春艳,这无疑是三块里程碑。

祝你

鹏程万里!

周剑

06.11.23

(说话不便,故致此函)

收到信的10多天后,一位还在学校的师妹告诉我:先生已经去世了!但是我当时没有得到任何消息。没想到先生所说的“恐怕要失去一段时间的联系”竟成了诀别,而先生写给我的信也成了绝笔。先生去世时,没有讣告,没有追悼会,他的学生们,几乎都是在他去世一段时间后才得知消息。

【4】

第二年的4月,我的小说集出版。回到母校签售时,去看望了师母。

谈及先生的种种,唏嘘不已。回想起前一年此时周老师拉着我和老赵合影的情形,难免产生物是人非之感。其实早在毕业前,我的小说集就已被出版社选中,决定要出版,但为了给先生一个惊喜,我没有告诉他。等到书出版,先生已经无法看到了,这成了我心中永远的遗憾。我常常想,先生虽是指导我的恩师,但更是一个知音和良友。没有了这样一个赏识我、关注我、懂我的良师益友,我有时候甚至怀疑写作的意义——“欲取鸣琴弹,恨无知音赏”,这种遗憾是只有失去之后才会深切体会到的。

先生在信中说我有童真,其实他又何尝不是呢。记得每当我有文章发表时,先生比我自己还兴奋,高兴得像个孩子。毕业前夕,和先生合影时,我叫上女友去为我们拍照。介绍时,我有些不好意思:这是来帮我们拍照的师妹。哪知先生火眼金睛,有些“顽皮”地脱口而出:哈哈,是女朋友吧!那我要祝贺你学业爱情双丰收哟。

我虽然不知先生的确切生卒日,但知道他是退休后被学校返聘的,去世时大约也就60多一点,实在是令人惋惜。先生是患肺癌去世的,应该经历了不少病痛折磨。但现在每每想起先生,更多地是觉得温暖而非悲伤。大约是因为我们只见过他的笑容和温暖,而未见过他的痛苦和悲伤——这或许也是当初他不肯让我们去探望的缘故。

身穿旧中山装、脚穿老式解放鞋,去世前十天还在病床上给学生写信,把痛苦留给自己,把温暖留给学生,一切以学生为本—— 我的恩师周剑先生,不是大师,亦非名家,他教给学生的,并非高深的学问,而是学生通过努力就能够做到的。先生所做的,似乎只是尽了一个老师的本分而已,但于我而言,这样的本分带来的却是永远的激励和温暖。

为鼓励我多创作,先生对我难免有过誉之词,我深知要达到他所说的境界还有很长的路要走。先生对我文章的批语、题字我已集中收藏起来,作为永久的纪念和激励。写作的道路上,每当我感到疲惫困惑时,想起先生清瘦的脸上挂着的温暖笑容,就又有了继续写作的勇气和力量。正如文学院一位老师所说,如果世上真有灵魂的话,先生会在冥冥中注视着我的成长与进步,这将是我不断前行的动力。诚然,先生对我期望太高,即便不能达到他所说的“里程碑”高度,我也会努力达到自己竭尽所能的高度。惟其如此,才是对先生的最大回报和敬意。

【后记】

敬之深,责之切。越敬重先生,写纪念他的文章压力越大。这些平凡的记述文字,在我心底压了八年,今天终于得见天日。我深知,先生给我的温暖和帮助,远非这些平凡的文字可以比拟。但于我的良心而言,总算有了个交代。